MÄRCHEN NACH DEN GEBRÜDERN GRIMM II

VERZEICHNIS II

"Wie Kinder Schlachtens miteinander gespielt haben"

"Der Räuber und seine Söhne"

Das Lämmchen und Fischchen"

"Die Kristalkugel"

"Lohengrin zu Brabant“

„Die alte Bettelfrau“

„Der Ritter mit dem Schwan“

„Das Bergmännchen“

„Die Krähen“

„Die Scholle“

„Buttermilchturm“

„Die weisse Taube“

„Lieb und Leid teilen“

„Der Mond“

„Meister Pfriem“

„Die Schlickerlinge“

„Der Frauensand“

„Der Nagel“

„Der verzauberte See“

„Die Kuh mit den sieben Fersen“

„Die Erscheinungen des O´Donoghue“

„Der Sperling und seine vier Kinder“

„Der Hahnenbalken“

„Daniel O´Rourke´s Irrfahrten“

„Vom Schreiner und Drechsler“

„Der Soldat und der Schreiner“

„Oll Rinkrank“

„Die Springwurzel“

„Das gebückte Mütterchen“

„Die treuen Tiere“

„Der Löwe und der Frosch“

„Springwasser“

"Der faule Heinz"

„Die Haselrute“

„Der Stiefel von Büffelleder“

„Die Hochzeit der Frau Füchsin“

„Das Unglück“

„Die Salzprinzessin“

„König Blaubart“

„Hans Dumm“

„Doktor Allwissend“

„Der getreue Paul“

„DerEisenofen“

„Die drei Schlangenblätter“

„Die drei Faulen“

„Das alte Mütterchen“

„Die drei Brüder“

„Frau Trude“

"Der Frieder und das Katherlieschen“

„Der Fuchs und das Pferd“

„Die drei Handwerksburschen“

„Die Eule“

„Der Königssohn, der sich vor nichts fürchtet“

„Der junge Riese“

„Die drei Feldscherer“

„Die Rübe“

„Vom klugen Schneiderlein“

„Der Riese und der Schneider“

„Das Erdmännchen“

„Der Spielhansl“

„Das Wasser des Lebens“

„Die sechs Diener“

„Die kluge Else“

„Die kluge Bauerntochter“

„Frau Holle“

„Der Schneider im Himmel“

„Die himmlische Hochzeit“

„Der Tod und der Gänsehirt“

„Das Totenhemdchen“

„Die wunderliche Gasterei“

„Die zwölf Jäger“

„Die goldene Gans“

„Tischlein deck dich, Esel streck dich“

„Der Froschkönig“

„Rapunzel“

„Die sieben Raben“

„Die sieben Geisslein“

„Die weisse Schlange“

„Der Geist im Glas“

DER GEIST IM GLAS

Es ließ ein Mann seinen Sohn studieren, wie der ein paar Schulen durchstudiert hatte, konnte der Vater nichts mehr an ihn verwenden; da ließ er ihn zu sich kommen und sprach: „du weißt, unser Vermögen ist aufgegangen, ich kann nichts mehr an dir thun.“ Da sagte der Sohn: „lieber Vater, macht euch darüber keinen Kummer, wenn es so ist, da bleib’ ich bei euch und will mit euch gehen und etwas am Malterholz (d.h. am Zuhauen und Aufrichten) verdienen;“ denn der Vater war ein Taglöhner, und erwarb sein Brot damit. Der Vater sagte: „ja, mein Sohn, das soll dir beschwerlich ankommen, ich hab’ auch nur eine Axt und kann dir keine kaufen.“ „Ei, sagte der Sohn, geht zum Nachbar, der leiht euch eine.“ Also borgte der Vater eine Axt für ihn und sie gingen miteinander ins Holz und arbeiteten. Wie sie bis Mittag gearbeitet hatten, sagte der Vater: „nun wollen wir ein bischen rasten und unser Mittagsbrot essen, da geht die Arbeit hernach noch einmal so frisch.“

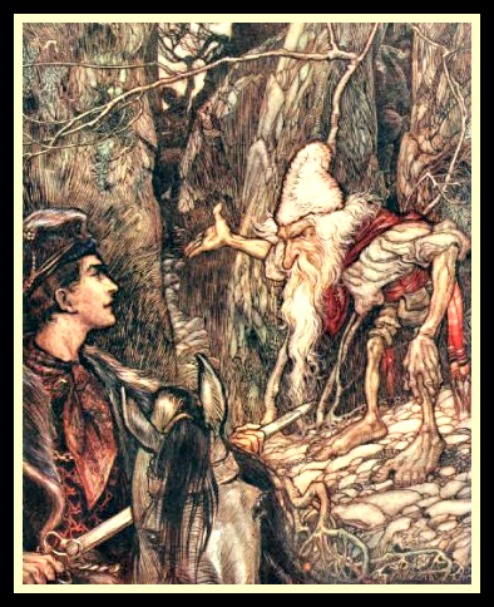

Der Student nahm sein Mittagsbrot in die Hand und sagte zum Vater, er wollte damit herumgehen und Vogelnester suchen. „O du Geck! sprach der Vater, was willst du da herumgehen, bleib bei mir, sonst wirst du müd’ und kannst hernach nichts mehr thun.“ Der Sohn ging aber in dem Wald herum, aß sein Brot und sah sich nach Vögelsnestern um und kam zu einer großen, gefährlichen Eiche, da suchte er ein bischen herum. Auf einmal kam gegen ihn eine Stimme aus der Wurzel, die rief mit so einem recht dumpfen Ton: „laß mich heraus! laß mich heraus!“ Da horcht’ er darnach und rief: „wo bist du?“ es sprach von neuem: „laß mich heraus! laß mich heraus!“ „Ja ich seh’ aber nichts, sagte der Student, wo bist du?“ – „Hier bin ich bei der Eichwurzel.“ Da fing er an zu suchen und fand in einer kleinen Höhle eine Glasflasche, daraus war die Stimme gekommen, er hielt sie gegen das Licht, da war eine Gestalt darin wie ein Frosch, die Gestalt rief aber weiter: „nimm den Pfropfen herab.“ Das that der Student, und wie er den Pfropfen abgenommen hatte, kam ein Kerl von entsetzlicher Größe heraus und sprach: „weißt du wohl, was du für einen Lohn verdient, weil du mich herausgelassen hast?“ „Nein,“ sagte der Student. „So will ich dir’s sagen: ich muß dir den Hals dafür brechen.“ „Nein, sagte der Student, mir nicht so, das hättest du früher sagen sollen, so hätt’ ich dich nicht herausgelassen. Da müssen erst mehr Leute gefragt werden.“ – „Mehr Leute hin, mehr Leute her, du mußt deinen verdienten Lohn haben, du kannst leicht denken, daß ich nicht aus Gnade da eingeschlossen war, sondern aus Strafe: weißt du wohl, was ich für einen Namen habe?“ – „Nein, sagte der Student, das weiß ich nicht.“ Da sprach der Geist: „ich bin der großmächtige Merkurius, ich muß dir den Hals zerbrechen.“ „Nein das geht nicht, so wie du meinst, sagte der Student, du mußt einen andern Rath anfangen; ich muß auch sehen, ob du wieder in die Flasche hinein kommst, sonst glaub’ ich nimmermehr, daß du herauskommen bist, wenn ich das aber sehe, will ich mich in deine Gefangenschaft geben.“

Da willigte der Geist ein und begab sich durch dasselbe Loch und durch den Hals der Flasche wieder hinein; wie er drin war, steckte der Student den abgezogenen Pfropfen wieder auf und der Geist war angeführt. Da bat der Geist, er möcht’ ihn doch wieder erlösen und herauslassen. „Nein, sagte der Student, der mir nach dem Leben strebte, den kann ich nicht wieder herauslassen und den will ich in Ewigkeit nicht wieder herauslassen.“ Da sprach der Geist: „ich will dir auch so viel geben, daß du dein Lebtag genug hast.“ „Du würdest mich doch betrügen, wie das erstemal, sagte der Student.“ „Nein, sagte der Geist, ich will dir nichts thun.“ Da ließ er sich bewegen und that den Pfropfen wieder ab und der Geist stieg heraus. „Nun will ich dich belohnen, sprach er, da hast du ein Pflaster, wenn du mit dem einen Ende eine Wunde damit bestreichst, so wird sie heilen, und wenn du Stahl oder Eisen mit dem andern Ende bestreichst, soll es all in Silber verwandelt seyn.“ Da wollte der Student das Pflaster probiren und machte an einem Baum einen kleinen Ritz und hielt dann das Pflaster daran, da war er alsbald geheilt. Da dankte der Student dem Geiste und der Geist dankte ihm auch für seine Erlösung und sie nahmen Abschied von einander. Der Student ging zurück zu seinem Vater, der wieder an der Arbeit war und ihn schalt, daß er so lange ausgeblieben wäre: „ich hab’s ja gesagt, daß du nichts thun würdest.“ „Ich will’s schon nachholen,“ sprach der Student. „Ja, sagte der Vater zornig, nachholen hat keine Art.“ – „Vater, was soll ich zuerst thun?“ – „Hau den Baum da um.“ Da that der Student sein Pflaster heraus und strich seine Axt damit, wie er nun ein paar Hiebe gethan hatte, war sie ganz schief und hatte sich die Schärfe umgelegt, denn sie war von Silber geworden. „Nun seht ihr, Vater, sprach der Sohn, was habt ihr mir für eine Axt gegeben, die ist ja ganz schief geworden?“ – „Ach! was hast du gemacht, sagte der Vater und war noch böser, nun muß ich die Axt bezahlen, so bringst du mich mit deiner Hülfe nur in Schaden.“

Der Sohn sprach: „werdet nicht bös, Vater, ich will die Axt schon bezahlen.“ „Ja du Dummbart, wovon willst du sie denn bezahlen, du hast nichts, als was ich dir gebe, das sind Studentenkniffe, die stecken dir im Kopf; vom Holzhacken hast du keinen Verstand.“ Da wollte der Sohn den Vater bereden, Feierabend zu machen, der Vater sagte, er solle sich packen; der Student aber ließ ihm keine Ruhe und sagte, er könne nicht allein nach Haus gehen, bis der Vater mitging. Der Sohn nahm die Axt mit, der Vater aber war ein alter Mann und konnte nicht sehen, daß sie zu Silber geworden war. Wie sie nach Haus kamen, sagte der Vater: „nun bring’ die Axt hin und sieh, was sie dafür geben wollen.“ Der Student aber nahm die Axt, ging damit in die Stadt zum Goldschmidt und fragte, was er dafür geben wollte. Wie der Goldschmidt sie gesehen hatte, sagte er, er wär’ nicht so reich in seinem Vermögen, daß er sie bezahlen könnte. Da sprach der Student, er sollte ihm geben, was er hätte, er wollt ihm das andere borgen. Da gab ihm der Goldschmidt 300 Thaler und lieh noch 100 Thaler dazu. Damit ging der Student heim zu seinem Vater und sprach: „hier hab’ ich Geld, nun geht hin und fragt was der Mann haben will für die Axt.“ „Das weiß ich schon, sagte der Vater 1 Thaler. 6 Groschen.“ – „So gebt im 2 Thaler. 12 Groschen, das ist das Doppelte und ist genug.“ Dann gab der Student seinem Vater hundert Thaler und sagte, es sollte ihm niemals fehlen und erzählte ihm die ganze Geschichte, wie es gegangen wäre. Mit den andern 300 Thalern aber ging er hin und studierte aus; mit seinem Pflaster konnt’ er hernach alle Wunden heilen und war der berühmteste Doctor in der ganzen Welt.

DIE WEISSE SCHLANGE

Es ist nun schon lange her, da lebte ein König, dessen Weisheit im ganzen Lande berühmt war. Nichts blieb ihm unbekannt und es war, als ob ihm Nachricht von den verborgensten Dingen durch die Luft zugetragen würde. Er hatte aber eine seltsame Sitte. Jeden Mittag, wenn von der Tafel alles abgetragen und niemand mehr zugegen war, mußte ein vertrauter Diener noch eine Schüßel bringen. Sie war aber zugedeckt, und der Diener wußte selbst nicht, was darin lag, und kein Mensch wußte es, denn der König deckte sie nicht eher auf und ass nicht davon, bis er ganz allein war. Das hatte schon lange Zeit gedauert, da überkam eines Tages den Diener, der die Schüßel wieder wegtrug, die Neugierde, daß er nicht widerstehen konnte, sondern die Schüßel in seine Kammer brachte.

Als er die Tür sorgfältig verschloßen hatte, hob er den Deckel auf und da sah er, daß eine weiße Schlange darin lag. Bei ihrem Anblick konnte er die Lust nicht zurückhalten, sie zu kosten; er schnitt ein Stückchen davon ab und steckte es in den Mund. Kaum aber hatte es seine Zunge berührt, so hörte er vor seinem Fenster ein seltsames Gewisper von feinen Stimmen. Er ging und horchte, da merkte er, daß es die Sperlinge waren, die miteinander sprachen und sich allerlei erzählten, was sie im Felde und Walde gesehen hatten. Der Genuß der Schlange hatte ihm die Fähigkeit verliehen, die Sprache der Tiere zu verstehen.

Nun trug es sich zu, daß gerade an diesem Tage der Königin ihr schönster Ring fortkam und auf den vertrauten Diener, der überall Zugang hatte, der Verdacht fiel, er habe ihn gestohlen. Der König ließ ihn vor sich kommen und drohte ihm unter heftigen Scheltworten, wenn er bis morgen den Täter nicht zu nennen wüßte, so sollte er dafür angesehen und gerichtet werden. Es half nichts, daß er seine Unschuld beteuerte, er ward mit keinem besseren Bescheid entlaßen. In seiner Unruhe und Angst ging er hinab auf den Hof und bedachte, wie er sich aus seiner Not helfen könne. Da saßen die Enten an einem fließenden Wasser friedlich nebeneinander und ruhten, sie putzten sich mit ihren Schnäbeln glatt und hielten ein vertrauliches Gespräch.

Der Diener blieb stehen und hörte ihnen zu. Sie erzählten sich, wo sie heute morgen all herumgewackelt wären und was für gutes Futter sie gefunden hätten. Da sagte eine verdrießlich: "Mir liegt etwas schwer im Magen, ich habe einen Ring, der unter der Königin Fenster lag, in der Hast mit hinuntergeschluckt." Da packte sie der Diener gleich beim Kragen, trug sie in die Küche und sprach zum Koch: "Schlachte doch diese ab, sie ist wohlgenährt." - "Ja," sagte der Koch und wog sie in der Hand; "die hat keine Mühe gescheut sich zu mästen und schon lange darauf gewartet, gebraten zu werden." Er schnitt ihr den Hals ab, und als sie ausgenommen ward, fand sich der Ring der Königin in ihrem Magen.

Der Diener konnte nun leicht vor dem Könige seine Unschuld beweisen, und da dieser sein Unrecht wieder gutmachen wollte, erlaubte er ihm, sich eine Gnade auszubitten und versprach ihm die größte Ehrenstelle, die er sich an seinem Hofe wünschte. Der Diener schlug alles aus und bat nur um ein Pferd und Reisegeld. Denn er hatte Lust, die Welt zu sehen und eine Weile darin herumzuziehen. Als seine Bitte erfüllt war, machte er sich auf den Weg und kam eines Tages an einem Teich vorbei, wo er drei Fische bemerkte, die sich im Rohr gefangen hatten und nach Wasser schnappten. Obgleich man sagt, die Fische wären stumm, so vernahm er doch ihre Klage, daß sie so elend umkommen müßten. Weil er ein mitleidiges Herz hatte, so stieg er vom Pferde ab und setzte die drei Gefangenen wieder ins Wasser. Sie zappelten vor Freude, steckten die Köpfe heraus und riefen ihm zu: "Wir wollen dir's gedenken und dir's vergelten, daß du uns errettet hast!"

Er ritt weiter, und nach einem Weilchen kam es ihm vor, als hörte er zu seinen Füßen in dem Sand eine Stimme. Er horchte und vernahm, wie ein Ameisenkönig klagte: "Wenn uns nur die Menschen mit den ungeschickten Tieren vom Leib blieben! Da tritt mir das dumme Pferd mit seinen schweren Hufen meine Leute ohne Barmherzigkeit nieder!" Er lenkte auf einen Seitenweg ein, und der Ameisenkönig rief ihm zu: "Wir wollen dir's gedenken und dir's vergelten!" Der Weg führte ihn in einen Wald, und da sah er einen Rabenvater und eine Rabenmutter, die standen bei ihrem Nest und warfen ihre Jungen heraus. "Fort mit euch, ihr Galgenschwengel!" riefen sie, "wir können euch nicht mehr satt machen, ihr seid groß genug und könnt euch selbst ernähren."

Die armen Jungen lagen auf der Erde, flatterten und schlugen mit ihren Fittichen und schrien: "Wir hilflosen Kinder, wir sollen uns selbst ernähren und können noch nicht fliegen! Was bleibt uns übrig, als hier Hungers zu sterben!" Da stieg der gute Jüngling ab, tötete das Pferd mit seinem Degen und überließ es den jungen Raben zum Futter. Die kamen herbeigehüpft, sättigten sich und riefen: "Wir wollen dir's gedenken und dir's vergelten!" Er mußte jetzt seine Beine gebrauchen, und als er lange Wege gegangen war, kam er in eine große Stadt. Da war großer Lärm und Gedränge in den Straßen und kam einer zu Pferde und machte bekannt: Die Königstochter suche einen Gemahl, wer sich aber um sie bewerben wolle, der müße eine schwere Aufgabe vollbringen, und könne er es nicht glücklich ausführen, so habe er sein Leben verwirkt.

Viele hatten es schon versucht, aber vergeblich ihr Leben daran gesetzt. Der Jüngling, als er die Königstochter sah, ward von ihrer großen Schönheit so verblendet, daß er alle Gefahr vergaß, vor den König trat und sich als Freier meldete. Alsbald ward er hinaus ans Meer geführt und vor seinen Augen ein goldener Ring hineingeworfen. Dann hieß ihn der König diesen Ring aus dem Meeresgrund wieder hervorzuholen, und fügte hinzu: "Wenn du ohne ihn wieder in die Höhe kommst, so wirst du immer aufs neue hinabgestürzt, bis du in den Wellen umkommst." Alle bedauerten den schönen Jüngling und ließen ihn dann einsam am Meer zurück. Er stand am Ufer und überlegte, was er wohl tun sollte.

Da sah er auf einmal drei Fische daherschwimmen, und es waren keine andern als jene, welchen er das Leben gerettet hatte. Der mittelste hielt eine Muschel im Munde, die er an den Strand zu den Füßen des Jünglings hinlegte, und als dieser sie aufhob und öffnete, so lag der Goldring darin. Voll Freude brachte er ihn dem Könige und erwartete, daß er ihm den verheißenen Lohn gewähren würde. Die stolze Königstochter aber, als sie vernahm, daß er ihr nicht ebenbürtig war, verschmähte ihn und verlangte, er sollte zuvor eine zweite Aufgabe lösen. Sie ging hinab in den Garten und streute selbst zehn Säcke voll Hirse ins Gras. "Die muß er morgen, eh die Sonne hervorkommt, aufgelesen haben," sprach sie, "und es darf kein Körnchen fehlen."

Der Jüngling setzte sich in den Garten und dachte nach, wie es möglich wäre, die Aufgabe zu lösen; aber er konnte nichts ersinnen, saß da ganz traurig und erwartete bei Anbruch des Morgens, zum Tode geführt zu werden. Als aber die ersten Sonnenstrahlen in den Garten fielen, so sah er die zehn Säcke alle wohlgefüllt nebeneinander stehen, und kein Körnchen fehlte darin. Der Ameisenkönig war mit seinen tausend und tausend Ameisen in der Nacht angekommen, und die dankbaren Tiere hatten die Hirse mit großer Emsigkeit gelesen und in die Säcke gesammelt. Die Königstochter kam selbst in den Garten herab und sah mit Verwunderung, daß der Jüngling vollbracht hatte, was ihm aufgegeben war.

Aber sie konnte ihr stolzes Herz noch nicht bezwingen und sprach: "Hat er auch die beiden Aufgaben gelöst, so soll er doch nicht eher mein Gemahl werden, bis er mir einen Apfel vom Baume des Lebens gebracht hat." Der Jüngling wußte nicht, wo der Baum des Lebens stand. Er machte sich auf und wollte immer zugehen, solange ihn seine Beine trügen, aber er hatte keine Hoffnung, ihn zu finden. Als er schon durch drei Königreiche gewandert war und abends in einen Wald kam, setzte er sich unter einen Baum und wollte schlafen. Da hörte er in den Ästen ein Geräusch und ein goldener Apfel fiel in seine Hand.

Zugleich flogen drei Raben zu ihm herab, setzten sich auf seine Knie und sagten: "Wir sind die drei jungen Raben, die du vom Hungertod errettet hast. Als wir groß geworden waren und hörten, daß du den goldenen Apfel suchtest, so sind wir über das Meer geflogen bis ans Ende der Welt, wo der Baum des Lebens steht, und haben dir den Apfel geholt." Voll Freude machte sich der Jüngling auf den Heimweg und brachte der schönen Königstochter den goldenen Apfel, der nun keine Ausrede mehr übrig blieb. Sie teilten den Apfel des Lebens und assen ihn zusammen. Da ward ihr Herz mit Liebe zu ihm erfüllt, und sie erreichten in ungestörtem Glück ein hohes Alter.

DIE SIEBEN GEISSLEIN

Es war einmal eine alte Geiß, die hatte sieben junge Geißlein, und hatte sie lieb, wie eine Mutter ihre Kinder lieb hat. Eines Tages wollte sie in den Wald gehen und Futter holen, da rief sie alle sieben herbei und sprach: "Liebe Kinder, ich will hinaus in den Wald, seid auf eurer Hut vor dem Wolf, wenn er hereinkommt, so frißt er euch mit Haut und Haar. Der Bösewicht verstellt sich oft, aber an seiner rauhen Stimme und an seinen schwarzen Füßen werdet ihr ihn gleich erkennen." Die Geißlein sagten: "Liebe Mutter, wir wollen uns schon in acht nehmen, Ihr könnt ohne Sorge fortgehen." Da meckerte die Alte und machte sich getrost auf den Weg. Es dauerte nicht lange, da klopfte jemand an die Haustür und rief: "Macht auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht!" Aber die Geißlein hörten an der rauhen Stimme, daß es der Wolf war. "Wir machen nicht auf," riefen sie, "du bist unsere Mutter nicht, die hat eine feine und liebliche Stimme, aber deine Stimme aber ist rau; du bist der Wolf." Da ging der Wolf fort zu einem Krämer und kaufte sich ein großes Stück Kreide; er aß es auf und machte damit seine Stimme fein. Dann kam er zurück, klopfte an die Haustür und rief: "Macht auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht!" Aber der Wolf hatte seine schwarze Pfote in das Fenster gelegt, das sahen die Kinder und riefen: "Wir machen nicht auf, unsere Mutter hat keinen schwarzen Fuß, wie du; du bist der Wolf!" Da lief der Wolf zu einem Bäcker und sprach: "Ich habe mich an den Fuß gestoßen, streich mir Teig darüber." Als ihm der Bäcker die Pfote bestrichen hatte, so lief er zum Müller und sprach: "Streu mir weißes Mehl auf meine Pfote." Der Müller dachte: Der Wolf will einen betrügen, und weigerte sich; aber der Wolf sprach: "Wenn du es nicht tust, fresse ich dich!" Da fürchtete sich der Müller und machte ihm die Pfote weiß. Ja, so sind die Menschen.

Nun ging der Bösewicht zum dritten Mal zu der Haustür, klopfte an und sprach: "Macht auf, Kinder, euer liebes Mütterchen ist heimgekommen und hat jedem von euch etwas aus dem Walde mitgebracht!" Die Geißlein riefen: "Zeig uns zuerst deine Pfote, damit wir wißen, daß du unser liebes Mütterchen bist." Da legte der Wolf die Pfote ins Fenster, und als sie sahen, daß sie weiß war, so glaubten sie, es wäre alles wahr, was er sagte, und machten die Türe auf. Wer aber hereinkam, war der Wolf. Die Geißlein erschraken und wollten sich verstecken. Das eine sprang unter den Tisch, das zweite ins Bett, das dritte in den Ofen, das vierte in die Küche, das fünfte in den Schrank, das sechste unter die Waschschüßel, das siebente in den Kasten der Wanduhr. Aber der Wolf fand sie alle und machte nicht langes Federlesen: eins nach dem andern schluckte er in seinen Rachen; nur das jüngste in dem Uhrkasten fand er nicht. Als der Wolf seine Lust gebüßt hatte, trollte er sich fort, legte sich draußen auf der grünen Wiese unter einen Baum und fing an zu schlafen.

Nicht lange danach kam die alte Geiß aus dem Walde wieder heim. Ach, was mußte sie da erblicken! Die Haustür stand sperrweit auf, Tisch, Stühle und Bänke waren umgeworfen, die Waschschüßel lag in Scherben, Decke und Kissen waren aus dem Bett gezogen. Sie suchte ihre Kinder, aber nirgends waren sie zu finden. Sie rief sie nacheinander bei Namen, aber niemand antwortete. Endlich, als sie das jüngste rief, da rief eine feine Stimme: "Liebe Mutter, ich stecke im Uhrkasten. "Sie holte es heraus, und es erzählte ihr, daß der Wolf gekommen wäre und die anderen alle gefreßen hätte. Da könnt ihr denken, wie sie über ihre armen Kinder geweint hat! Endlich ging sie in ihrem Jammer hinaus, und das jüngste Geißlein lief mit. Als sie auf die Wiese kam, so lag da der Wolf an dem Baum und schnarchte, daß die Äste zitterten. Sie betrachtete ihn von allen Seiten und sah, daß in seinem angefüllten Bauch sich etwas regte und zappelte. Ach, Gott, dachte sie, sollten meine armen Kinder, die er zum Nachtmahl hinuntergewürgt hat, noch am Leben sein? Da mußte das Geißlein nach Hause laufen und Schere, Nadel und Zwirn holen. Dann schnitt sie dem Ungetüm den Wanst auf, und kaum hatte sie einen Schnitt getan, so streckte schon ein Geißlein den Kopf heraus, und als sie weiter schnitt, so sprangen nacheinander alle sechse heraus, und waren noch alle am Leben, und hatten nicht einmal Schaden erlitten, denn das Ungetüm hatte sie in der Gier ganz hinuntergeschluckt. Das war eine Freude! Da herzten sie ihre liebe Mutter, und hüpften wie Schneider, der Hochzeit hält.

Die Alte aber sagte: "Jetzt geht und sucht Wackersteine, damit wollen wir dem gottlosen Tier den Bauch füllen, solange es noch im Schlafe liegt." Da schleppten die sieben Geißerchen in aller Eile die Steine herbei und steckten sie ihm in den Bauch, so viel als sie hineinbringen konnten. Dann nähte ihn die Alte in aller Geschwindigkeit wieder zu, daß er nichts merkte und sich nicht einmal regte. Als der Wolf endlich ausgeschlafen hatte, machte er sich auf die Beine, und weil ihm die Steine im Magen so großen Durst erregten, so wollte er zu einem Brunnen gehen und trinken.

Als er aber anfing zu gehen und sich hin und her zu bewegen, so stießen die Steine in seinem Bauch aneinander und rappelten. Da rief er:

"Was rumpelt und pumpelt in meinem Bauch herum?

Ich meinte, es wären sechs Geißelein,

doch sind's lauter Wackerstein."

Und als er an den Brunnen kam und sich über das Wasser bückte und trinken wollte, da zogen ihn die schweren Steine hinein, und er mußte jämmerlich ersaufen. Als die sieben Geißlein das sahen, kamen sie eilig herbeigelaufen und riefen laut:

"Der Wolf ist tot!

Der Wolf ist tot!"

und tanzten mit ihrer Mutter vor Freude um den Brunnen herum.

DIE SIEBEN RABEN

Ein Mann hatte sieben Söhne und immer noch kein Töchterchen, so sehr er sichs auch wünschte; endlich gab ihm seine Frau wieder gute Hoffnung zu einem Kinde, und wie es zur Welt kam, war es auch ein Mädchen. Die Freude war groß, aber das Kind war schmächtig und klein, und sollte wegen seiner Schwachheit die Nottaufe haben. Der Vater schickte einen der Knaben eilends zur Quelle, Taufwasser zu holen: die andern sechs liefen mit, und weil jeder der erste beim Schöpfen sein wollte, so fiel ihnen der Krug in den Brunnen. Da standen sie und wußten nicht, was sie tun sollten, und keiner getraute sich heim. Als sie immer nicht zurückkamen, ward der Vater ungeduldig und sprach: "Gewiß haben sie's wieder über ein Spiel vergeßen, die gottlosen Jungen." Es ward ihm angst, das Mädchen müßte ungetauft verscheiden, und im Ärger rief er: "Ich wollte, daß die Jungen alle zu Raben würden." Kaum war das Wort ausgeredet, so hörte er ein Geschwirr über seinem Haupt in der Luft, blickte in die Höhe und sah sieben kohlschwarze Raben auf- und davon fliegen. Die Eltern konnten die Verwünschung nicht mehr zurücknehmen, und so traurig sie über den Verlust ihrer sieben Söhne waren, trösteten sie sich doch einigermaßen durch ihr liebes Töchterchen, das bald zu Kräften kam, und mit jedem Tage schöner ward. Es wußte lange Zeit nicht einmal, daß es Geschwister gehabt hatte, denn die Eltern hüteten sich, ihrer zu erwähnen, bis es eines Tags von ungefähr die Leute von sich sprechen hörte, das Mädchen wäre wohl schön, aber doch eigentlich schuld an dem Unglück seiner sieben Brüder. Da ward es ganz betrübt, ging zu Vater und Mutter und fragte, ob es denn Brüder gehabt hätte, und wo sie hingeraten wären. Nun durften die Eltern das Geheimnis nicht länger verschweigen, sagten jedoch, es sei so des Himmels Verhängnis und seine Geburt nur der unschuldige Anlaß gewesen. Allein das Mädchen machte sich täglich ein Gewißen daraus und glaubte, es müßte seine Geschwister wieder erlösen. Es hatte nicht Ruhe und Rast, bis es sich heimlich aufmachte und in die weite Welt ging, seine Brüder irgendwo aufzuspüren und zu befreien, es möchte kosten, was es wollte.

Es nahm nichts mit sich als ein Ringlein von seinen Eltern zum Andenken, einen Laib Brot für den Hunger, ein Krüglein Wasser für den Durst und ein Stühlchen für die Müdigkeit. Nun ging es immerzu, weit weit, bis an der Welt Ende. Da kam es zur Sonne, aber die war zu heiß und fürchterlich, und fraß die kleinen Kinder. Eilig lief es weg und lief hin zu dem Mond, aber der war gar zu kalt und auch grausig und bös, und als er das Kind merkte, sprach er: "Ich rieche Menschenfleisch." Da machte es sich geschwind fort und kam zu den Sternen, die waren ihm freundlich und gut, und jeder saß auf seinem besondern Stühlchen. Der Morgenstern aber stand auf, gab ihm ein Hinkelbeinchen und sprach: "Wenn du das Beinchen nicht hast, kannst du den Glasberg nicht aufschließen, und in dem Glasberg, da sind deine Brüder." Das Mädchen nahm das Beinchen, wickelte es wohl in ein Tüchlein, und ging wieder fort, so lange, bis es an den Glasberg kam. Das Tor war verschloßen und es wollte das Beinchen hervorholen, aber wie es das Tüchlein aufmachte, so war es leer, und es hatte das Geschenk der guten Sterne verloren. Was sollte es nun anfangen? Seine Brüder wollte es erretten und hatte keinen SchIüßel zum Glasberg. Das gute Schwesterchen nahm ein Messer, schnitt sich ein kleines Fingerchen ab, steckte es in das Tor und schloß glücklich auf. Als es eingegangen war, kam ihm ein Zwerglein entgegen, das sprach: "Mein Kind, was suchst du?" - "Ich suche meine Brüder, die sieben Raben," antwortete es. Der Zwerg sprach: "Die Herren Raben sind nicht zu Haus, aber willst du hier so lang warten, bis sie kommen, so tritt ein." Darauf trug das Zwerglein die Speise der Raben herein auf sieben Tellerchen und in sieben Becherchen, und von jedem Tellerchen aß das Schwesterchen ein Bröckchen, und aus jedem Becherchen trank es ein SchIückchen; in das letzte Becherchen aber ließ es das Ringlein fallen, das es mitgenommen hatte. Auf einmal hörte es in der Luft ein Geschwirr und ein Geweh, da sprach das Zwerglein: "Jetzt kommen die Herren Raben heim geflogen." Da kamen sie, wollten essen und trinken, und suchten ihre Tellerchen und Becherchen. Da sprach einer nach dem andern: "Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Wer hat aus meinem Becherchen getrunken? Das ist eines Menschen Mund gewesen." Und wie der siebente auf den Grund des Bechers kam, rollte ihm das Ringlein entgegen. Da sah er es an und erkannte, daß es ein Ring von Vater und Mutter war, und sprach: "Gott gebe, unser Schwesterlein wäre da, so wären wir erlöst." Wie das Mädchen, das hinter der Türe stand und lauschte, den Wunsch hörte, so trat es hervor, und da bekamen alle die Raben ihre menschliche Gestalt wieder. Und sie herzten und küßten einander, und zogen fröhlich heim.

RAPUNZEL

Es war einmal ein Mann und eine Frau, die wünschten sich schon lange vergeblich ein Kind, endlich machte sich die Frau Hoffnung, der liebe Gott werde ihren Wunsch erfüllen. Die Leute hatten in ihrem Hinterhaus ein kleines Fenster, daraus konnte man in einen prächtigen Garten sehen, der voll der schönsten Blumen und Kräuter stand; er war aber von einer hohen Mauer umgeben, und niemand wagte hineinzugehen, weil er einer Zauberin gehörte, die große Macht hatte und von aller Welt gefürchtet ward. Eines Tages stand die Frau an diesem Fenster und sah in den Garten hinab, da erblickte sie ein Beet, das mit den schönsten Rapunzeln bepflanzt war; und sie sahen so frisch und grün aus, daß sie lüstern ward und das größte Verlangen empfand, von den Rapunzeln zu essen. Das Verlangen nahm jeden Tag zu, und da sie wußte, daß sie keine davon bekommen konnte, so fiel sie ganz ab, sah blaß und elend aus. Da erschrak der Mann und fragte: "Was fehlt dir, liebe Frau?" - "Ach," antwortete sie, "wenn ich keine Rapunzeln aus dem Garten hinter unserm Hause zu essen kriege, so sterbe ich." Der Mann, der sie lieb hatte, dachte: "Eh du deine Frau sterben lässest, holst du ihr von den Rapunzeln, es mag kosten, was es will." In der Abenddämmerung stieg er also über die Mauer in den Garten der Zauberin, stach in aller Eile eine Handvoll Rapunzeln und brachte sie seiner Frau. Sie machte sich sogleich Salat daraus und ass sie in voller Begierde auf. Sie hatten ihr aber so gut, so gut geschmeckt, daß sie den andern Tag noch dreimal soviel Lust bekam. Sollte sie Ruhe haben, so mußte der Mann noch einmal in den Garten steigen.

Er machte sich also in der Abenddämmerung wieder hinab, als er aber die Mauer herabgeklettert war, erschrak er gewaltig, denn er sah die Zauberin vor sich stehen. "Wie kannst du es wagen," sprach sie mit zornigem Blick, "in meinen Garten zu steigen und wie ein Dieb mir meine Rapunzeln zu stehlen? Das soll dir schlecht bekommen." - "Ach," antwortete er, "laßt Gnade für Recht ergehen, ich habe mich nur aus Not dazu entschloßen: meine Frau hat Eure Rapunzeln aus dem Fenster erblickt, und empfindet ein so großes Gelüsten, daß sie sterben würde, wenn sie nicht davon zu essen bekäme." Da ließ die Zauberin in ihrem Zorne nach und sprach zu ihm: "Verhält es sich so, wie du sagst, so will ich dir gestatten, Rapunzeln mitzunehmen, soviel du willst, allein ich mache eine Bedingung: Du mußt mir das Kind geben, das deine Frau zur Welt bringen wird. Es soll ihm gut gehen, und ich will für es sorgen wie eine Mutter." Der Mann sagte in der Angst alles zu, und als die Frau in Wochen kam, so erschien sogleich die Zauberin, gab dem Kinde den Namen Rapunzel und nahm es mit sich fort.

Rapunzel ward das schönste Kind unter der Sonne. Als es zwölf Jahre alt war, schloß es die Zauberin in einen Turm, der in einem Walde lag, und weder Treppe noch Türe hatte, nur ganz oben war ein kleines Fensterchen. Wenn die Zauberin hinein wollte, so stellte sie sich hin und rief:

"Rapunzel, Rapunzel,

Laß mir dein Haar herunter."

Rapunzel hatte lange prächtige Haare, fein wie gesponnen Gold. Wenn sie nun die Stimme der Zauberin vernahm, so band sie ihre Zöpfe los, wickelte sie oben um einen Fensterhaken, und dann fielen die Haare zwanzig Ellen tief herunter, und die Zauberin, stieg daran hinauf. Nach ein paar Jahren trug es sich zu, daß der Sohn des Königs durch den Wald ritt und an dem Turm vorüberkam. Da hörte er einen Gesang, der war so lieblich, daß er still hielt und horchte. Das war Rapunzel, die in ihrer Einsamkeit sich die Zeit vertrieb, ihre süße Stimme erschallen zu lassen. Der Königssohn wollte zu ihr hinaufsteigen und suchte nach einer Türe des Turms, aber es war keine zu finden. Er ritt heim, doch der Gesang hatte ihm so sehr das Herz gerührt, daß er jeden Tag hinaus in den Wald ging und zuhörte.

Als er einmal so hinter einem Baum stand, sah er, daß eine Zauberin herankam, und hörte, wie sie hinaufrief:

"Rapunzel, Rapunzel,

Laß dein Haar herunter."

Da ließ Rapunzel die Haarflechten herab, und die Zauberin stieg zu ihr hinauf. "Ist das die Leiter, auf welcher man hinaufkommt, so will ich auch einmal mein Glück versuchen." Und den folgenden Tag, als es anfing dunkel zu werden, ging er zu dem Turme und rief:

"Rapunzel, Rapunzel,

Laß dein Haar herunter."

Alsbald fielen die Haare herab, und der Königssohn stieg hinauf. Anfangs erschrak Rapunzel gewaltig, als ein Mann zu ihr hereinkam, wie ihre Augen noch nie einen erblickt hatten, doch der Königssohn fing an ganz freundlich mit ihr zu reden und erzählte ihr, daß von ihrem Gesang sein Herz so sehr sei bewegt worden, daß es ihm keine Ruhe gelassen und er sie selbst habe sehen müßen. Da verlor Rapunzel ihre Angst, und als er sie fragte, ob sie ihn zum Mann nehmen wollte, und sie sah, daß er jung und schön war, so dachte sie: "Der wird mich lieber haben als die alte Frau Gothel," und sagte ja, und legte ihre Hand in seine Hand. Sie sprach: "Ich will gerne mit dir gehen, aber ich weiß nicht, wie ich herabkommen kann. Wenn du kommst, so bringe jedesmal einen Strang Seide mit, daraus will ich eine Leiter flechten, und wenn die fertig ist, so steige ich herunter und du nimmst mich auf dein Pferd."

Sie verabredeten, daß er bis dahin alle Abend zu ihr kommen sollte, denn bei Tag kam die Alte. Die Zauberin merkte auch nichts davon, bis einmal Rapunzel anfing und zu ihr sagte: "Sag Sie mir doch, Frau Gothel, wie kommt es nur, sie wird mir viel schwerer heraufzuziehen als der junge Königssohn, der ist in einem Augenblick bei mir." - "Ach du gottloses Kind," rief die Zauberin, "was muß ich von dir hören, ich dachte, ich hätte dich von aller Welt geschieden, und du hast mich doch betrogen!" In ihrem Zorne packte sie die schönen Haare der Rapunzel, schlug sie ein paarmal um ihre linke Hand, griff eine Schere mit der rechten, und ritsch, ratsch waren sie abgeschnitten, und die schönen Flechten lagen auf der Erde. Und sie war so unbarmherzig, daß sie die arme Rapunzel in eine Wüstenei brachte, wo sie in großem Jammer und Elend leben mußte. Denselben Tag aber, wo sie Rapunzel verstoßen hatte, machte abends die Zauberin die abgeschnittenen Flechten oben am Fensterhaken fest, und als der Königssohn kam und rief: "Rapunzel, Rapunzel, Laß dein Haar herunter." so ließ sie die Haare hinab. Der Königssohn stieg hinauf, aber er fand oben nicht seine liebste Rapunzel, sondern die Zauberin, die ihn mit bösen und giftigen Blicken ansah. "Aha," rief sie höhnisch, "du willst die Frau Liebste holen, aber der schöne Vogel sitzt nicht mehr im Nest und singt nicht mehr, die Katze hat ihn geholt und wird dir auch noch die Augen auskratzen. Für dich ist Rapunzel verloren, du wirst sie nie wieder erblicken." Der Königssohn geriet außer sich vor Schmerzen, und in der Verzweiflung sprang er den Turm herab: das Leben brachte er davon, aber die Dornen, in die er fiel, zerstachen ihm die Augen. Da irrte er blind im Walde umher, ass nichts als Wurzeln und Beeren, und tat nichts als jammern und weinen über den Verlust seiner liebsten Frau.

So wanderte er einige Jahre im Elend umher und geriet endlich in die Wüstenei, wo Rapunzel mit den Zwillingen, die sie geboren hatte, einem Knaben und Mädchen, kümmerlich lebte. Er vernahm eine Stimme, und sie deuchte ihn so bekannt; da ging er darauf zu, und wie er herankam, erkannte ihn Rapunzel und fiel ihm um den Hals und weinte. Zwei von ihren Tränen aber benetzten seine Augen, da wurden sie wieder klar, und er konnte damit sehen wie sonst. Er führte sie in sein Reich, wo er mit Freude empfangen ward, und sie lebten noch lange glücklich und vergnügt.

DER FROSCHKÖNIG

In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön; aber die jüngste war so schön, daß die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte, sooft sie ihr ins Gesicht schien. Nahe bei dem Schloße des Königs lag ein großer dunkler Wald, und in dem Walde unter einer alten Linde war ein Brunnen; wenn nun der Tag recht heiß war, so ging das Königskind hinaus in den Wald und setzte sich an den Rand des kühlen Brunnens - und wenn sie Langeweile hatte, so nahm sie eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und fing sie wieder; und das war ihr liebstes Spielwerk.Nun trug es sich einmal zu, daß die goldene Kugel der Königstochter nicht in ihr Händchen fiel, das sie in die Höhe gehalten hatte, sondern vorbei auf die Erde schlug und geradezu ins Wasser hineinrollte. Die Königstochter folgte ihr mit den Augen nach, aber die Kugel verschwand, und der Brunnen war tief, so tief, daß man keinen Grund sah. Da fing sie an zu weinen und weinte immer lauter und konnte sich gar nicht trösten.

Und wie sie so klagte, rief ihr jemand zu: "Was hast du vor, Königstochter, du schreist ja, daß sich ein Stein erbarmen möchte." Sie sah sich um, woher die Stimme käme, da erblickte sie einen Frosch, der seinen dicken, häßlichen Kopf aus dem Wasser streckte. "Ach, du bist's, alter Wasserpatscher," sagte sie, "ich weine über meine goldene Kugel, die mir in den Brunnen hinabgefallen ist." - "Sei still und weine nicht," antwortete der Frosch, "ich kann wohl Rat schaffen, aber was gibst du mir, wenn ich dein Spielwerk wieder heraufhole?" - "Was du haben willst, lieber Frosch," sagte sie; "meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine, auch noch die goldene Krone, die ich trage."Der Frosch antwortete: "Deine Kleider, deine Perlen und Edelsteine und deine goldene Krone, die mag ich nicht: aber wenn du mich liebhaben willst, und ich soll dein Geselle und Spielkamerad sein, an deinem Tischlein neben dir sitzen, von deinem goldenen Tellerlein essen, aus deinem Becherlein trinken, in deinem Bettlein schlafen: wenn du mir das versprichst, so will ich hinuntersteigen und dir die goldene Kugel wieder heraufholen." - "Ach ja," sagte sie, "ich verspreche dir alles, was du willst, wenn du mir nur die Kugel wieder bringst." Sie dachte aber: Was der einfältige Frosch schwätzt! Der sitzt im Wasser bei seinesgleichen und quakt und kann keines Menschen Geselle sein. Der Frosch, als er die Zusage erhalten hatte, tauchte seinen Kopf unter, sank hinab, und über ein Weilchen kam er wieder heraufgerudert, hatte die Kugel im Maul und warf sie ins Gras.

Die Königstochter war voll Freude, als sie ihr schönes Spielwerk wieder erblickte, hob es auf und sprang damit fort. "Warte, warte," rief der Frosch, "nimm mich mit, ich kann nicht so laufen wie du!" Aber was half es ihm, daß er ihr sein Quak, Quak so laut nachschrie, als er konnte! Sie hörte nicht darauf, eilte nach Hause und hatte bald den armen Frosch vergessen, der wieder in seinen Brunnen hinabsteigen mußte.Am andern Tage, als sie mit dem König und allen Hofleuten sich zur Tafel gesetzt hatte und von ihrem goldenen Tellerlein aß, da kam, plitsch platsch, plitsch platsch, etwas die Marmortreppe heraufgekrochen, und als es oben angelangt war, klopfte es an die Tür und rief: "Königstochter, jüngste, mach mir auf!" Sie lief und wollte sehen, wer draußen wäre, als sie aber aufmachte, so saß der Frosch davor. Da warf sie die Tür hastig zu, setzte sich wieder an den Tisch, und es war ihr ganz angst. Der König sah wohl, daß ihr das Herz gewaltig klopfte, und sprach: "Mein Kind, was fürchtest du dich, steht etwa ein Riese vor der Tür und will dich holen?" - "Ach nein," antwortete sie, "es ist kein Riese, sondern ein garstiger Frosch." - "Was will der Frosch von dir?" - "Ach, lieber Vater, als ich gestern im Wald bei dem Brunnen saß und spielte, da fiel meine goldene Kugel ins Wasser. Und weil ich so weinte, hat sie der Frosch wieder heraufgeholt, und weil er es durchaus verlangte, so versprach ich ihm, er sollte mein Geselle werden; ich dachte aber nimmermehr, daß er aus seinem Wasser herauskönnte. Nun ist er draußen und will zu mir herein."

Und schon klopfte es zum zweitenmal und rief:

"Königstochter, jüngste,

Mach mir auf,

Weißt du nicht, was gestern

Du zu mir gesagt

Bei dem kühlen Wasserbrunnen?

Königstochter, jüngste, Mach mir auf!"

Da sagte der König: "Was du versprochen hast, das mußt du auch halten; geh nur und mach ihm auf." Sie ging und öffnete die Türe, da hüpfte der Frosch herein, ihr immer auf dem Fuße nach, bis zu ihrem Stuhl. Da saß er und rief: "Heb mich herauf zu dir." Sie zauderte, bis es endlich der König befahl. Als der Frosch erst auf dem Stuhl war, wollte er auf den Tisch, und als er da saß, sprach er: "Nun schieb mir dein goldenes Tellerlein näher, damit wir zusammen essen." Das tat sie zwar, aber man sah wohl, dass sie's nicht gerne tat. Der Frosch liess sich's gut schmecken, aber ihr blieb fast jedes Bißlein im Halse. Endlich sprach er: "Ich habe mich sattgegessen und bin müde; nun trag mich in dein Kämmerlein und mach dein seiden Bettlein zurecht, da wollen wir uns schlafen legen." Die Königstochter fing an zu weinen und fürchtete sich vor dem kalten Frosch, den sie nicht anzurühren getraute und der nun in ihrem schönen, reinen Bettlein schlafen sollte.

Der König aber ward zornig und sprach: "Wer dir geholfen hat, als du in der Not warst, den sollst du hernach nicht verachten." Da packte sie ihn mit zwei Fingern, trug ihn hinauf und setzte ihn in eine Ecke. Als sie aber im Bett lag, kam er gekrochen und sprach: "Ich bin müde, ich will schlafen so gut wie du: heb mich herauf, oder ich sag's deinem Vater." Da ward sie erst bitterböse, holte ihn herauf und warf ihn aus allen Kräften wider die Wand: "Nun wirst du Ruhe haben, du garstiger Frosch." Als er aber herabfiel, war er kein Frosch, sondern ein Königssohn mit schönen und freundlichen Augen. Der war nun nach ihres Vaters Willen ihr lieber Geselle und Gemahl. Da erzählte er ihr, er wäre von einer bösen Hexe verwünscht worden, und niemand hätte ihn aus dem Brunnen erlösen können als sie allein, und morgen wollten sie zusammen in sein Reich gehen. Dann schliefen sie ein, und am andern Morgen, als die Sonne sie aufweckte, kam ein Wagen herangefahren, mit acht weißen Pferden bespannt, die hatten weiße Straußfedern auf dem Kopf und gingen in goldenen Ketten, und hinten stand der Diener des jungen Königs, das war der treue Heinrich. Der treue Heinrich hatte sich so betrübt, als sein Herr war in einen Frosch verwandelt worden, daß er drei eiserne Bande hatte um sein Herz legen lassen, damit es ihm nicht vor Weh und Traurigkeit zerspränge. Der Wagen aber sollte den jungen König in sein Reich abholen; der treue Heinrich hob beide hinein, stellte sich wieder hinten auf und war voller Freude über die Erlösung. Und als sie ein Stück Wegs gefahren waren, hörte der Königssohn, dass es hinter ihm krachte, als wäre etwas zerbrochen. Da drehte er sich um und rief:

"Heinrich, der Wagen bricht!"

"Nein, Herr, der Wagen nicht,

Es ist ein Band von meinem Herzen,

Das da lag in grossen Schmerzen,

Als Ihr in dem Brunnen sasst, Als Ihr eine Fretsche wast."

Noch einmal und noch einmal krachte es auf dem Weg, und der Königssohn meinte immer, der Wagen bräche, und es waren doch nur die Bande, die vom Herzen des treuen Heinrich absprangen, weil sein Herr erlöst und glücklich war.

TISCHLEIN DECK DICH, ESEL STRECK DICH UND KNUEPPEL AUS DEM SACK

Vor Zeiten war ein Schneider, der drei Söhne hatte und nur eine einzige Ziege. Aber die Ziege, weil sie alle zusammen mit ihrer Milch ernährte, mußte ihr gutes Futter haben und täglich hinaus auf die Weide geführt werden. Die Söhne taten das auch nach der Reihe. Einmal brachte sie der älteste auf den Kirchhof, wo die schönsten Kräuter standen, ließ sie da fressen und herumspringen. Abends, als es Zeit war heimzugehen, fragte er: "Ziege, bist du satt?" Die Ziege antwortete:

"Ich bin so satt,

Ich mag kein Blatt, mäh! mäh!"

"So komm nach Haus," sprach der Junge, faßte sie am Strickchen, führte sie in den Stall und band sie fest. "Nun," sagte der alte Schneider, "hat die Ziege ihr gehöriges Futter?" - "Oh," antwortete der Sohn, "die ist so satt, sie mag kein Blatt." Der Vater aber wollte sich selbst überzeugen, ging hinab in den Stall streichelte das liebe Tier und fragte: "Ziege, bist du auch satt?" Die Ziege antwortete:

"Wovon sollt ich satt sein?

Ich sprang nur über Gräbelein

Und fand kein einzig Blättelein, mäh! mäh!"

"Was muß ich hören!" rief der Schneider, lief hinauf und sprach zu dem Jungen: "Ei, du Lügner, sagst die Ziege wäre satt und hast sie hungern lassen?" Und in seinem Zorn nahm er die Elle von der Wand und jagte ihn mit Schlägen hinaus.

Am anderen Tag war die Reihe am zweiten Sohn, der suchte an der Gartenhecke einen Platz aus, wo lauter gute Kräuter standen, und die Ziege fraß sie rein ab.

Abends, als er heim wollte, fragte er: "Ziege, bist du satt?" Die Ziege antwortete:

"Ich bin so satt,

Ich mag kein Blatt, mäh! mäh!"

"So komm nach Haus," sprach der Junge, zog sie heim und band sie im Stall fest. "Nun," sagte der alte Schneider, "hat die Ziege ihr gehöriges Futter?" - "Oh," antwortete der Sohn, ,die ist so satt, sie mag kein Blatt." Der Schneider wollte sich darauf nicht verlaßen, ging hinab in den Stall und fragte: "Ziege, bist du auch satt?" Die Ziege antwortete:

"Wovon sollt ich satt sein?

Ich sprang nur über Gräbelein

Und fand kein einzig Blättelein, mäh! mäh!"

"Der gottlose Bösewicht!" schrie der Schneider, "so ein frommes Tier hungern zu lassen " Lief hinauf und schlug mit der Elle den Jungen zur Haustüre hinaus.

Die Reihe kam jetzt an den dritten Sohn, der wollte seine Sache gut machen, suchte Buschwerk mit dem schönsten Laube aus und ließ die Ziege daran fressen. Abends, als er heim wollte, fragte er: "Ziege, bist du auch satt?" Die Ziege antwortete:

"Ich bin so satt,

Ich mag kein Blatt, mäh! mäh!"

"So komm nach Haus," sagte der Junge, führte sie in den Stall und band sie fest. "Nun," sagte der alte Schneider, "hat die Ziege ihr gehöriges Futter?" - "Oh," antwortete der Sohn, "die ist so satt, sie mag kein Blatt." Der Schneider traute nicht, ging hinab und fragte: "Ziege, bist du auch satt?" Das boshafte Tier antwortete:

"Wovon sollt ich satt sein?

Ich sprang nur über Gräbelein

Und fand kein einzig Blättelein, mäh! mäh!"

"Oh, die Lügenbrut!" rief der Schneider, "einer so gottlos und pflichtvergessen wie der andere! Ihr sollt mich nicht länger zum Narren haben!" Und vor Zorn ganz außer sich sprang er hinauf und gerbte dem armen Jungen mit der Elle den Rücken so gewaltig, daß er zum Haus hinaus sprang.

Der alte Schneider war nun mit seiner Ziege allein. Am anderen Morgen ging er hinab in den Stall, liebkoste die Ziege und sprach: "Komm, mein liebes Tierlein, ich will dich selbst zur Weide führen." Er nahm sie am Strick und brachte sie zu grünen Hecken und unter Schafrippe und was sonst die Ziegen gerne fressen. "Da kannst du dich einmal nach Herzenslust sättigen," sprach er zu ihr und ließ sie weiden bis zum Abend. Da fragte er: "Ziege, bist du satt?" Sie antwortete:

"Ich bin so satt,

Ich mag kein Blatt, mäh! mäh!"

"So komm nach Haus," sagte der Schneider, führte sie in den Stall und band sie fest. Als er wegging, kehrte er sich noch einmal um und sagte: "Nun bist du doch einmal satt!" Aber die Ziege machte es ihm nicht besser und rief:

"Wie sollt ich satt sein?

Ich sprang nur über Gräbelein

Und fand kein einzig Blättelein, mäh! mäh!"

Als der Schneider das hörte, stutzte er und sah wohl, daß er seine drei Söhne ohne Ursache verstoßen hatte. "Wart," rief er, " Du undankbares Geschöpf, dich fortzujagen ist noch zu wenig, ich will dich zeichnen, daß du dich unter ehrbaren Schneidern nicht mehr darfst sehen lassen." In einer Hast sprang er hinauf, holte sein Bartmesser, seifte der Ziege den Kopf ein und schor sie so glatt wie seine flache Hand. Und weil die Elle zu ehrenvoll gewesen wäre, holte er die Peitsche und versetzte ihr solche Hiebe, daß sie in gewaltigen Sprüngen davonlief.

Der Schneider, als er so ganz einsam in seinem Hause saß, verfiel in große Traurigkeit und hätte seine Söhne gerne wieder gehabt, aber niemand wußte, wo sie hingeraten waren. Der älteste war zu einem Schreiner in die Lehre gegangen, da lernte er fleißig und unverdrossen, und als seine Zeit herum war, daß er wandern sollte, schenkte ihm der Meister ein Tischchen, das gar kein besonderes Ansehen hatte und von gewöhnlichem Holz war; aber es hatte eine gute Eigenschaft. Wenn man es hinstellte und sprach: "Tischlein, deck dich!" so war das gute Tischchen auf einmal mit einem sauberen Tüchlein bedeckt und stand da ein Teller, und Messer und Gabel daneben und Schüßeln mit Gesottenem und Gebratenem, so viel Platz hatten, und ein großes Glas mit rotem Wein leuchtete, daß einem das Herz lachte. Der junge Gesell dachte: Damit hast du genug für dein Lebtag. Zog guter Dinge in der Welt umher und bekümmerte sich gar nicht darum, ob ein Wirtshaus gut oder schlecht und ob etwas darin zu finden war oder nicht. Wenn es ihm gefiel, so kehrte er gar nicht ein, sondern im Felde, im Wald, auf einer Wiese, wo er Lust hatte, nahm er sein Tischchen vom Rücken, stellte es vor sich und sprach: "Deck dich!" so war alles da, was sein Herz begehrte. Endlich kam es ihm in den Sinn, er wollte zu seinem Vater zurückkehren, sein Zorn würde sich gelegt haben, und mit dem "Tischchen deck dich" würde er ihn gerne wieder aufnehmen. Es trug sich zu, daß er auf dem Heimweg abends in ein Wirtshaus kam, das mit Gästen angefüllt war. Sie hießen ihn willkommen und luden ihn ein, sich zu ihnen zu setzen und mit ihnen zu essen, sonst würde er schwerlich noch etwas bekommen. "Nein," antwortete der Schreiner, "die paar Bissen will ich euch nicht von dem Munde nehmen, lieber sollt ihr meine Gäste sein." Sie lachten und meinten, er treibe seinen Spaß mit ihnen. Er aber stellte sein hölzernes Tischchen mitten in die Stube und sprach: "Tischlein, deck dich!" Augenblicklich war es mit Speisen besetzt, so gut, wie sie der Wirt nicht hätte herbeischaffen können und wovon der Geruch den Gästen lieblich in die Nase stieg. "Zugegriffen, liebe Freunde!" sprach der Schreiner, und die Gäste, als sie sahen, wie es gemeint war, ließen sich nicht zweimal bitten, rückten heran, zogen ihre Messer und griffen tapfer zu. Und was sie am meisten verwunderte, wenn eine Schüssel leer geworden war, so stellte sich gleich von selbst eine volle an ihren Platz. Der Wirt stand in einer Ecke und sah den Dingen zu; er wußte gar nicht, was er sagen sollte, dachte aber: Einen solchen Koch könntest du in deiner Wirtschaft wohl brauchen. Der Schreiner und seine Gesellschaft waren lustig bis in die späte Nacht, endlich legten sie sich schlafen, und der junge Geselle ging auch zu Bett und stellte sein Wunschtischchen an die Wand. Dem Wirte aber ließen seine Gedanken keine Ruhe, es fiel ihm ein, daß in seiner Rumpelkammer ein altes Tischchen stände, das geradeso aussah; das holte er ganz sachte herbei und vertauschte es mit dem Wunschtischchen. Am anderen Morgen zahlte der Schreiner sein Schlafgeld, packte sein Tischchen auf, dachte gar nicht daran, daß er ein falsches hätte, und ging seiner Wege. Zu Mittag kam er bei seinem Vater an, der ihn mit großer Freude empfing. "Nun, mein lieber Sohn, was hast du gelernt?" sagte er zu ihm. "Vater, ich bin ein Schreiner geworden." - "Ein gutes Handwerk," erwiderte der Alte, "aber was hast du von deiner Wanderschaft mitgebracht?" - "Vater, das beste, was ich mitgebracht habe, ist das Tischchen." Der Schneider betrachtete es von allen Seiten und sagte: "Daran hast du kein Meisterstück gemacht, das ist ein altes und schlechtes Tischchen." - "Aber es ist ein ›Tischchen deck dich‹," antwortete der Sohn, "wenn ich es hinstelle und sage ihm, es solle sich decken, so stehen gleich die schönsten Gerichte darauf und ein Wein dabei, der das Herz erfreut. Ladet nur alle Verwandte und Freunde ein, die sollen sich einmal laben und erquicken, denn das Tischchen macht sie alle satt." Als die Gesellschaft beisammen war, stellte er sein Tischchen mitten in die Stube und sprach: "Tischlein, deck dich!" Aber das Tischchen regte sich nicht und blieb so leer wie ein anderer Tisch, der die Sprache nicht versteht. Da merkte der arme Geselle, dass ihm das Tischchen vertauscht war, und schämte sich, daß er wie ein Lügner da stand. Die Verwandten aber lachten ihn aus und mußten ungetrunken und ungegessen wieder heimwandern. Der Vater holte seine Lappen wieder herbei und schneiderte fort, der Sohn aber ging bei einem Meister in die Arbeit.

Der zweite Sohn war zu einem Müller gekommen und bei ihm in die Lehre gegangen. Als er seine Jahre herum hatte, sprach der Meister: "Weil du dich so wohl gehalten hast, so schenke ich dir einen Esel von einer besonderen Art, er zieht nicht am Wagen und trägt auch keine Säcke." - "Wozu ist er denn nütze?" fragte der junge Geselle. "Er speit Gold," antwortete der Müller, "wenn du ihn auf ein Tuch stellst und sprichst: Bricklebrit! so speit dir das gute Tier Goldstücke aus, hinten und vorn." - "Das ist eine schöne Sache," sprach der Geselle, dankte dem Meister und zog in die Welt. Wenn er Gold nötig hatte, brauchte er nur zu seinem Esel "Bricklebrit!" zu sagen, so regnete es Goldstücke, und er hatte weiter keine Mühe, als sie von der Erde aufzuheben. Wo er hin kam, war ihm das Beste gut genug, und je teurer je lieber, denn er hatte immer einen vollen Beutel. Als er sich eine Zeit lang in der Welt umgesehen hatte, dachte er: Du mußt deinen Vater aufsuchen, wenn du mit dem Goldesel kommst, so wird er seinen Zorn vergessen und dich gut aufnehmen. Es trug sich zu, daß er in das selbe Wirtshaus geriet, in welchem seinem Bruder das Tischchen vertauscht war. Er führte seinen Esel an der Hand, und der Wirt wollte ihm das Tier abnehmen und anbinden, der junge Geselle aber sprach: "Gebt Euch keine Mühe, meinen Grauschimmel führe ich selbst in den Stall und binde ihn auch selbst an, denn ich muß wissen, wo er steht." Dem Wirt kam das wunderlich vor, und er meinte, einer, der seinen Esel selbst besorgen müßte, hätte nicht viel zu verzehren; aber als der Fremde in die Tasche griff, zwei Goldstücke herausholte und sagte, er solle nur etwas Gutes für ihn einkaufen, so machte er große Augen, lief und suchte das Beste, das er auftreiben konnte. Nach der Mahlzeit fragte der Gast, was er schuldig wäre, der Wirt wollte die doppelte Kreide nicht sparen und sagte, noch ein paar Goldstücke müßte er zulegen. Der Geselle griff in die Tasche, aber sein Geld war eben zu Ende. "Wartet einen Augenblick, Herr Wirt," sprach er, "ich will nur gehen und Gold holen!" nahm aber das Tischtuch mit. Der Wirt wußte nicht, was das heißen sollte, war neugierig, schlich ihm nach, und da der Gast die Stalltüre zuriegelte, so guckte er durch ein Astloch. Der Fremde breitete unter dem Esel das Tuch aus, rief "Bricklebrit!" und augenblicklich fing das Tier an Gold zu speien von hinten und von vorne, daß es ordentlich auf die Erde herabregnete. "Ei, der Tausend!" sagte der Wirt, "da sind die Dukaten bald geprägt! So ein Geldbeutel ist nicht übel!" Der Gast bezahlte seine Zeche und legte sich schlafen, der Wirt aber schlich in der Nacht herab in den Stall, führte den Münzmeister weg und band einen anderen Esel an seine Stelle. Den folgenden Morgen in der Frühe zog der Geselle mit seinem Esel ab und meinte, er hätte seinen Goldesel. Mittags kam er bei seinem Vater an, der sich freute, als er ihn wiedersah, und ihn gerne aufnahm. "Was ist aus dir geworden, mein Sohn?" fragte der Alte. "Ein Müller, lieber Vater," antwortete er. "Was hast du von deiner Wanderschaft mitgebracht?" - "Weiter nichts als einen Esel." - "Esel gibt's hier genug," sagte der Vater, "da wäre mir doch eine gute Ziege lieber gewesen." - "Ja," antwortete der Sohn, "aber es ist kein gemeiner Esel, sondern ein Goldesel; wenn ich sage Bricklebrit!, so speit Euch das gute Tier ein ganzes Tuch voll Goldstücke. Laßt nur alle Verwandten herbeirufen, ich mache sie alle zu reichen Leuten." - "Das laß ich mir gefallen," sagte der Schneider, "dann brauch ich mich mit der Nadel nicht weiter zu quälen," sprang selbst fort und rief die Verwandten herbei. Sobald sie beisammen waren, hieß sie der Müller Platz machen, breitete sein Tuch aus und brachte den Esel in die Stube. "Jetzt gebt acht!" sagte er und rief: "Bricklebrit!" aber es waren keine Goldstücke, was herab fiel, und es zeigte sich, daß das Tier nichts von der Kunst verstand, denn es bringt's nicht jeder Esel soweit. Da machte der arme Müller ein langes Gesicht, sah, daß er betrogen war, und bat die Verwandten um Verzeihung, die so arm heimgingen, als sie gekommen waren. Es blieb nichts übrig, der Alte mußte wieder nach der Nadel greifen und der Junge sich bei einem Müller verdingen.

Der dritte Bruder war zu einem Drechsler in die Lehre gegangen, und weil es ein kunstreiches Handwerk ist, mußte er am längsten lernen. Seine Brüder aber meldeten ihm in einem Briefe, wie schlimm es ihnen ergangen wäre und wie sie der Wirt noch am letzten Abend um ihre schönen Wunschdinge gebracht hätte. Als der Drechsler nun ausgelernt hatte und wandern sollte, so schenkte ihm sein Meister, weil er sich so wohl gehalten, einen Sack und sagte: "Es liegt ein Knüppel darin." - "Den Sack kann ich umhängen, und er kann mir gute Dienste leisten, aber was soll der Knüppel darin? Der macht ihn nur schwer." - "Das will ich dir sagen," antwortete der Meister. "Hat dir jemand etwas zuleid getan, so sprich nur: ›Knüppel, aus dem Sack!‹, so springt dir der Knüppel heraus unter die Leute und tanzt ihnen so lustig auf dem Rücken herum, daß sie sich acht Tage lang nicht regen und bewegen können; und eher läßt er nicht ab, als bis du sagst: ›Knüppel, in den Sack!‹" Der Gesell dankte ihm, hing den Sack um, und wenn ihm jemand zu nahe kam und auf den Leib wollte, so sprach er: "Knüppel, aus dem Sack!" Alsbald sprang der Knüppel heraus und klopfte einem nach dem andern den Rock oder das Wams gleich auf dem Rücken aus und wartete nicht erst, bis er ihn ausgezogen hatte; und das ging so geschwind, daß, eh sich's einer versah, die Reihe schon an ihm war. Der junge Drechsler langte zur Abendzeit in dem Wirtshaus an, wo seine Brüder waren betrogen worden. Er legte seinen Ranzen vor sich auf den Tisch und fing an zu erzählen, was er alles Merkwürdiges in der Welt gesehen habe. "Ja," sagte er, "man findet wohl ein Tischchen deck dich, einen Goldesel und dergleichen, lauter gute Dinge, die ich nicht verachte, aber das ist alles nichts gegen den Schatz, den ich mir erworben habe und mit mir da in meinem Sack führe." Der Wirt spitzte die Ohren: Was in aller Welt mag das sein? dachte er, der Sack ist wohl mit lauter Edelsteinen angefüllt; den sollte ich billig auch noch haben, denn aller guten Dinge sind drei. Als Schlafenszeit war, streckte sich der Gast auf die Bank und legte seinen Sack als Kopfkissen unter. Der Wirt, als er meinte, der Gast läge in tiefem Schlaf, ging herbei, rückte und zog ganz sachte und vorsichtig an dem Sack, ob er ihn vielleicht wegziehen und einen anderen unterlegen könnte. Der Drechsler aber hatte schon lange darauf gewartet; wie nun der Wirt eben einen herzhaften Ruck tun wollte, rief er: "Knüppel, aus dem Sack!" Alsbald fuhr der Knüppel heraus, dem Wirt auf den Leib und rieb ihm die Nähte, daß es eine Art hatte. Der Wirt schrie zum Erbarmen, aber je lauter er schrie, desto kräftiger schlug der Knüppel ihm den Takt dazu auf den Rücken, bis er endlich erschöpft zur Erde fiel. Da sprach der Drechsler: "Wenn du das Tischchen deck dich und den Goldesel nicht wieder herausgibst, so soll der Tanz von neuem angehen!" - "Ach nein," rief der Wirt ganz kleinlaut, ich gebe alles gerne wieder heraus, laßt nur den verwünschten Kobold wieder in den Sack kriechen." Da sprach der Geselle: "Ich will Gnade vor Recht ergehen lassen, aber hüte dich vor Schaden!" Dann rief er "Knüppel, in den Sack!" und ließ ihn ruhen.

Der Drechsler zog am anderen Morgen mit dem Tichlein deck dich und dem Goldesel heim zu seinem Vater. Der Schneider freute sich, als er ihn wiedersah, und fragte auch ihn, was es in der Fremde gelernt hätte. "Lieber Vater," antwortete er, "ich bin ein Drechsler geworden." - "Ein kunstreiches Handwerk," sagte der Vater, "was hast du von der Wanderschaft mitgebracht?" - "Ein kostbares Stück, lieber Vater," antwortete der Sohn, "einen Knüppel in dem Sack." - "Was?" rief der Vater, "einen Knüppel! Das ist der Mühe wert! Den kannst du dir von jedem Baume abhauen." - "Aber einen solchen nicht lieber Vater. Sage ich: ›Knüppel aus dem Sack!‹ so springt der Knüppel heraus und macht mit dem, der es nicht gut mit mir meint, einen schlimmen Tanz und läßt nicht eher nach, als bis er auf der Erde liegt und um gut Wetter bittet. Seht ihr mit diesem Knüppel habe ich das Tischlein deck dich und den Goldesel wieder herbeigeschafft, die der diebische Wirt meinen Brüdern abgenommen hatte. Jetzt laßt sie beide rufen und ladet alle Verwandten ein, ich will sie speisen und tränken und will ihnen die Taschen noch mit Gold füllen." Der alte Schneider wollte nicht recht trauen, brachte aber doch die Verwandten zusammen. Da deckte der Drechsler ein Tuch in die Stube, führte den Goldesel herein und sagte zu seinem Bruder: "Nun, lieber Bruder, sprich mit ihm!" Der Müller sagte: "Bricklebrit!" und augenblicklich sprangen die Goldstücke auf das Tuch herab, als käme ein Platzregen, und der Esel hörte nicht eher auf, als bis alle so viel hatten, daß sie nicht mehr tragen konnten. Dann holte der Drechsler das Tischchen und sagte: "Lieber Bruder, nun sprich mit ihm!" Und kaum hatte der Schreiner "Tischlein, deck dich!" gesagt, so war es gedeckt und mit den schönsten Schüßeln reichlich besetzt. Da ward eine Mahlzeit gehalten, wie der gute Schneider noch keine in seinem Hause erlebt hatte, und die ganze Verwandtschaft blieb beisammen bis in die Nacht, und waren alle lustig und vergnügt. Der Schneider verschloß Nadel und Zwirn, Elle und Bügeleisen in einen Schrank und lebte mit seinen drei Söhnen in Freude und Herrlichkeit.

Wo ist aber die Ziege hingekommen, die schuld war, daß der Schneider seine drei Söhne fort jagte? Das will ich dir sagen. Sie schämte sich, daß sie einen kahlen Kopf hatte, lief in eine Fuchshöhle und verkroch sich hinein. Als der Fuchs nach Hause kam, funkelten ihm ein paar große Augen aus der Dunkelheit entgegen, daß er erschrak und wieder zurücklief. Der Bär begegnete ihm, und da der Fuchs ganz verstört aussah, so sprach er: "Was ist dir, Bruder Fuchs, was machst du für ein Gesicht?" - "Ach," antwortete der Rote, "ein grimmig Tier sitzt in meiner Höhle und hat mich mit feurigen Augen angeglotzt." - "Das wollen wir bald austreiben," sprach der Bär, ging mit zu der Höhle und schaute hinein; als er aber die feurigen Augen erblickte, wandelte ihn ebenfalls Furcht an, er wollte mit dem grimmigen Tiere nichts zu tun haben und nahm Reißaus. Die Biene begegnete ihm, und da sie merkte, daß es ihm in seiner Haut nicht wohl zumute war, sprach sie: "Bär, du machst ja ein gewaltig verdrießlich Gesicht, wo ist deine Lustigkeit geblieben?" - "Du hast gut reden," antwortete der Bär, "es sitzt ein grimmiges Tier mit Glotzaugen in dem Hause des Roten, und wir können es nicht herausjagen." Die Biene sprach: "Du dauerst mich, Bär, ich bin ein armes, schwaches Geschöpf, das ihr im Wege nicht anguckt, aber ich glaube doch, daß ich euch helfen kann." Sie flog in die Fuchshöhle, setzte sich der Ziege auf den glatten, geschorenen Kopf und stach sie so gewaltig, daß sie aufsprang, "mäh! mäh!" schrie und wie toll in die Welt hinein lief; und weiß niemand auf diese Stunde, wo sie hin gelaufen ist.

DIE GOLDENE GANS

Es war ein Mann, der hatte drei Söhne, davon hieß der jüngste der Dummling und wurde verachtet und verspottet und bei jeder Gelegenheit zurückgesetzt. Es geschah, daß der älteste in den Wald gehen wollte, Holz hauen, und eh' er ging, gab ihm noch seine Mutter einen schönen feinen Eierkuchen und eine Flasche Wein mit, damit er nicht Hunger und Durst litte. Als er in den Wald kam, begegnete ihm ein altes, graues Männlein, das bot ihm einen guten Tag und sprach: "Gib mir doch ein Stück Kuchen aus deiner Tasche und laß mich einen Schluck von deinem Wein trinken! Ich bin so hungrig und durstig." Der kluge Sohn aber antwortete: "Geb ich dir meinen Kuchen und meinen Wein, so hab ich selber nichts, pack dich deiner Wege!" ließ das Männlein stehen und ging fort. Als er nun anfing, einen Baum zu behauen, dauerte es nicht lange, so hieb er fehl, und die Axt fuhr ihm in den Arm, daß er mußte heimgehen und sich verbinden lassen. Das war aber von dem grauen Männchen gekommen. Darauf ging der zweite Sohn in den Wald, und die Mutter gab ihm, wie dem ältesten, einen Eierkuchen und eine Flasche Wein. Dem begegnete gleichfalls das alte, graue Männchen und hielt um ein Stückchen Kuchen und einen Trunk Wein an. Aber der zweite Sohn sprach auch ganz verständig: "Was ich dir gebe, das geht mir selber ab, pack dich deiner Wege!" ließ das Männlein stehen und ging fort. Die Strafe blieb nicht aus, als er ein paar Hiebe am Baum getan, hieb er sich ins Bein, dass er mußte nach Haus getragen werden.

Da sagte der Dummling: "Vater, laß mich einmal hinausgehen und Holz hauen!" Antwortete der Vater: "Deine Brüder haben sich Schaden dabei getan, laß dich davon, du verstehst nichts davon." Der Dummling aber bat so lange, bis er endlich sagte: "Geh nur hin, durch Schaden wirst du klug werden." Die Mutter gab ihm einen Kuchen, der war mit Wasser in der Asche gebacken, und dazu eine Flasche saures Bier. Als er in den Wald kam, begegnete ihm gleichfalls das alte, graue Männchen, grüßte ihn und sprach: "Gib mir ein Stück von deinem Kuchen und einen Trunk aus deiner Flasche, ich bin so hungrig und durstig." Antwortet der Dummling: " Ich habe nur Aschenkuchen und saures Bier, wenn dir das recht ist, so wollen wir uns setzen und essen." Da setzten sie sich, und als der Dummling seinen Aschenkuchen herausholte, so war's ein feiner Eierkuchen, und das saure Bier war ein guter Wein. Nun aßen und tranken sie, und danach sprach das Männlein: "Weil du ein gutes Herz hast und von dem deinigen gerne mitteilst, so will ich dir Glück bescheren. Dort steht ein alter Baum, den hau ab, so wirst du in den Wurzeln etwas finden." Darauf nahm das Männlein Abschied.

Der Dummling ging hin und hieb den Baum um, und wie er fiel, saß in den Wurzeln eine Gans, die hatte Federn von reinem Gold. Er hob sie heraus, nahm sie mit sich und ging in ein Wirtshaus, da wollte er übernachten. Der Wirt hatte aber drei Töchter, die sahen die Gans, waren neugierig, was das für ein wunderlicher Vogel wäre, und hätten gar gern eine von seinen goldenen Federn gehabt. Die älteste dachte: Es wird sich schon eine Gelegenheit finden, wo ich mir eine Feder ausziehen kann. Und als der Dummling einmal hinaus gegangen war, faßte sie die Gans beim Flügel aber Finger und Hand blieben ihr daran fest hängen. Bald hernach kam die zweite und hatte keinen andern Gedanken, als sich eine goldene Feder zu holen, kaum aber hatte sie ihre Schwester angerührt, so blieb sie fest hängen. Endlich kam auch die dritte in der gleichen Absicht. Da schrien die andern: "Bleib weg, um Himmels Willen bleib weg!" Aber sie begriff nicht, warum sie wegbleiben sollte, dachte: Sind die dabei so kann ich auch dabeisein und sprang hinzu, und wie sie ihre Schwester angerührt hatte, so blieb sie an ihr hängen. So mußten sie die Nacht bei der Gans zubringen.

Am anderen Morgen nahm der Dummling die Gans in den Arm ging fort und kümmerte sich nicht um die drei Mädchen, die daran hingen. Sie mußten immer hinter im drein laufen, links und rechts, wie's ihm in die Beine kam. Mitten auf dem Felde begegnete ihnen der Pfarrer, und als er den Aufzug sah, sprach er: "Schämt euch, ihr garstigen Mädchen, was lauft ihr dem jungen Bursch durchs Feld nach, schickt sich das?" Damit faßte er die jüngste an der Hand und wollte sie zurückziehen, wie er sie aber anrührte, blieb er gleichfalls hängen und mußte selber hinterdreinlaufen. Nicht lange, so kam der Küster daher und sah den Herrn Pfarrer, der drei Mädchen auf dem Fuß folgte. Da verwunderte er sich und rief: "Ei, Herr Pfarrer, wohinaus so geschwind? vergeßt nicht, daß wir heute noch eine Kindtaufe haben." Lief auf ihn zu und faßte ihn am Ärmel, blieb aber auch fest hängen. Wie die fünf so hintereinander hertrabten, kamen zwei Bauern mit ihren Hacken vom Felde. Da rief der Pfarrer sie an und bat, sie möchten ihn und den Küster losmachen. Kaum aber hatten sie den Küster angerührt, so blieben sie hängen, und waren ihrer nun siebene, die dem Dummling mit der Gans nachliefen.

Er kam darauf in eine Stadt; da herrschte ein König, der hatte eine Tochter, die war so ernsthaft, daß sie niemand zum Lachen bringen konnte. Darum hatte er ein Gesetz gegeben, wer sie könnte zum Lachen bringen, der sollte sie heiraten. Der Dummling, als er das hörte, ging mit seiner Gans und ihrem Anhang vor die Königstochter, und als diese die sieben Menschen immer hintereinander herlaufen sah, fing sie überlaut an zu lachen und wollte gar nicht wieder aufhören.

Da verlangte sie der Dummling zur Braut, aber dem König gefiel der Schwiegersohn nicht, er machte allerlei Einwendungen und sagte, er müßte ihm erst einen Mann bringen, der einen Keller voll Wein austrinken könne. Der Dummling dachte an das graue Männchen, das könnte ihm wohl helfen, ging hinaus in den Wald, und auf der Stelle, wo er den Baum abgehauen hatte, sah er einen Mann sitzen, der machte ein ganz betrübtes Gesicht. Der Dummling fragte, was er sich so sehr zu Herzen nähme. Da antwortete er: "Ich habe so großen Durst und kann ihn nicht löschen, das kalte Wasser vertrage ich nicht, ein Faß Wein habe ich zwar ausgeleert, aber was ist ein Tropfen auf einen heißen Stein?" - "Da kann ich dir helfen," sagte der Dummling, "komm nur mit mir, du sollst satt haben!" Er führte ihn darauf in des Königs Keller, und der Mann machte sich über die großen Fäßer, trank und trank, dassß ihm die Hüften weh taten, und ehe ein Tag herum war, hatte er den ganzen Keller ausgetrunken.

Der Dummling verlangte abermals seine Braut, der König aber ärgerte sich, daß ein schlechter Bursch, den jedermann einen Dummling nannte, seine Tochter davontragen sollte, und machte neue Bedingungen: Er müßte erst einen Mann schaffen, der einen Berg voll Brot aufessen könnte. Der Dummling besann sich nicht lange, sondern ging gleich hinaus in den Wald. Da saß auf demselben Platz ein Mann, der schnürte sich den Leib mit einem Riemen zusammen, machte ein grämliches Gesicht und sagte: "Ich habe einen ganzen Backofen voll Raspelbrot gegessen, aber was hilft das, wenn man so großen Hunger hat wie ich. Mein Magen bleibt leer, und ich muß ihn zuschnüren, wenn ich nicht Hungers sterben soll." Der Dummling war froh darüber und sprach: "Mach dich auf und geh mit mir, du sollst dich satt essen!" Er führte ihn an den Hof des Königs, der hatte alles Mehl aus dem ganzen Reich zusammenfahren und einen ungeheuren Berg davon bauen laßen; der Mann aber aus dem Walde stellte sich davor, fing an zu essen, und in einem Tag war der ganze Berg verschwunden. Der Dummling forderte zum drittenmal seine Braut. Der König aber suchte noch einmal Ausflucht und verlangte ein Schiff, das zu Land und zu Wasser fahren könnt. "Sowie du aber damit angesegelt kommst," sagte er, "sollst du gleich meine Tochter zur Gemahlin haben." Der Dummling ging geraden Weges in den Wald, da saß das alte, graue Männchen, dem er seinen Kuchen gegeben hatte, und sagte: "Ich habe für dich getrunken und gegessen, ich will dir auch das Schiff geben; das alles tue ich, weil du barmherzig gegen mich gewesen bist" Da gab er ihm das Schiff, das zu Land und zu Wasser fuhr, und als der König das sah, konnte er ihm seine Tochter nicht länger vorenthalten.

Die Hochzeit ward gefeiert; nach des Königs Tod erbte der Dummling das Reich und lebte lange Zeit vergnügt mit seiner Gemahlin.

DIE ZWÖLF JÄGER

Es war einmal ein Königssohn, der hatte eine Braut und hatte sie sehr lieb. Als er nun bei ihr saß und ganz vergnügt war, da kam die Nachricht, daß sein Vater todkrank läge und ihn noch vor seinem Ende zu sehen verlangte. Da sprach er zu seiner Liebsten 'ich muß nun fort und muß dich verlaßen, da geb ich dir einen Ring zu meinem Andenken. Wann ich König bin, komm ich wieder und hol dich heim.' Da ritt er fort, und als er bei seinem Vater anlangte, war dieser sterbens krank und dem Tode nah. Er sprach zu ihm 'liebster Sohn, ich habe dich vor meinem Ende noch einmal sehen wollen, versprich mir, nach meinem Willen dich zu verheiraten,' und nannte ihm eine gewisse Königstochter, die sollte seine Gemahlin werden. Der Sohn war so betrübt, dass er sich gar nicht bedachte, sondern sprach 'ja, lieber Vater, was Euer Wille ist, soll geschehen,' und darauf schloss der König die Augen und starb.

Als nun der Sohn zum König ausgerufen und die Trauerzeit verfloßen war, muße er das Versprechen halten, das er seinem Vater gegeben hatte, und ließ um die Königstochter werben, und sie ward ihm auch zugesagt. Das hörte seine erste Braut und grämte sich über die Untreue so sehr, daß sie fast verging. Da sprach ihr Vater zu ihr 'liebstes Kind, warum bist du so traurig? was du dir wünschest, das sollst du haben.' Sie bedachte sich einen Augenblick, dann sprach sie 'lieber Vater, ich wünsche mir elf Mädchen, von Angesicht, Gestalt und Wuchs mir völlig gleich.' Sprach der König 'wenns möglich ist, soll dein Wunsch erfüllt werden,' und ließ in seinem ganzen Reich so lange suchen, bis elf Jungfrauen gefunden waren, seiner Tochter von Angesicht, Gestalt und Wuchs völlig gleich.

Als sie zu der Königstochter kamen, ließ diese zwölf Jägerkleider machen, eins wie das andere, und die elf Jungfrauen mussten die Jägerkleider anziehen, und sie selber zog das zwölfte an. Darauf nahm sie Abschied von ihrem Vater und ritt mit ihnen fort und ritt an den Hof ihres ehemaligen Bräutigams, den sie so sehr liebte. Da fragte sie an, ob er Jäger brauchte, und ob er sie nicht alle zusammen in seinen Dienst nehmen wollte. Der König sah sie an und erkannte sie nicht; weil es aber so schöne Leute waren, sprach er ja, er wollte sie gerne nehmen; und da waren sie die zwölf Jäger des Königs.

Der König aber hatte einen Löwen, das war ein wunderliches Tier, denn er wußte alles Verborgene und Heimliche. Es trug sich zu, daß er eines Abends zum König sprach 'du meinst, du hättest da zwölf Jäger?' 'Ja,' sagte der König, 'zwölf Jäger sinds.' Sprach der Löwe weiter 'du irrst dich, das sind zwölf Mädchen.' Antwortete der König 'das ist nimmermehr wahr, wie willst du mir das beweisen?' 'O, laß nur Erbsen in dein Vorzimmer streuen,' antwortete der Löwe, 'da wirst du es gleich sehen. Männer haben einen festen Tritt, wenn die über Erbsen hingehen, regt sich keine, aber Mädchen, die trippeln und trappeln und schlurfeln, und die Erbsen rollen.' Dem König gefiel der Rat wohl, und er ließ die Erbsen streuen.

Es war aber ein Diener des Königs, der war den Jägern gut, und wie er hörte, daß sie sollten auf die Probe gestellt werden, ging er hin und erzählte ihnen alles wieder und sprach 'der Löwe will dem König weismachen, ihr wärt Mädchen.' Da dankte ihm die Königstochter und sprach hernach zu ihren Jungfrauen 'tut euch Gewalt an und tretet fest auf die Erbsen.' Als nun der König am andern Morgen die zwölf Jäger zu sich rufen ließ, und sie ins Vorzimmer kamen, wo die Erbsen lagen, so traten sie so fest darauf und hatten einen so sichern starken Gang, daß auch nicht eine rollte oder sich bewegte. Da gingen sie wieder fort, und der König sprach zum Löwen 'du hast mich belogen, sie gehen ja wie Männer.' Antwortete der Löwe 'sie habens gewußt, daß sie sollten auf die Probe gestellt werden, und haben sich Gewalt angetan. Laß nur einmal zwölf Spinnräder ins Vorzimmer bringen, so werden sie herzukommen und werden sich daran freuen, und das tut kein Mann.' Dem König gefiel der Rat, und er ließ die Spinnräder ins Vorzimmer stellen.

Der Diener aber, der es redlich mit den Jägern meinte, ging hin und entdeckte ihnen den Anschlag. Da sprach die Königstochter, als sie allein waren, zu ihren elf Mädchen 'tut euch Gewalt an und blickt euch nicht um nach den Spinnrädern.' Wie nun der König am andern Morgen seine zwölf Jäger rufen ließ, so kamen sie durch das Vorzimmer und sahen die Spinnräder gar nicht an. Da sprach der König wiederum zum Löwen 'du hast mich belogen, es sind Männer, denn sie haben die Spinnräder nicht angesehen.' Der Löwe antwortete 'sie habens gewußt, daß sie sollten auf die Probe gestellt werden, und haben sich Gewalt angetan.' Der König aber wollte dem Löwen nicht mehr glauben.

Die zwölf Jäger folgten dem König beständig zur Jagd, und er hatte sie je länger je lieber. Nun geschah es, daß, als sie einmal auf der Jagd waren, Nachricht kam, die Braut des Königs wäre im Anzug. Wie die rechte Braut das hörte, tats ihr so weh, daß es ihr fast das Herz abstieß, und sie ohnmächtig auf die Erde fiel. Der König meinte, seinem lieben Jäger sei etwas begegnet, lief hinzu und wollte ihm helfen, und zog ihm den Handschuh aus. Da erblickte er den Ring, den er seiner ersten Braut gegeben, und als er ihr in das Gesicht sah, erkannte er sie. Da ward sein Herz so gerührt, daß er sie küßte, und als sie die Augen aufschlug, sprach er 'du bist mein und ich bin dein, und kein Mensch auf der Welt kann das ändern.' Zu der andern Braut aber schickte er einen Boten und ließ sie bitten, in ihr Reich zurückzukehren, denn er habe schon eine Gemahlin, und wer einen alten SchIüßel wiedergefunden habe, brauche den neuen nicht. Darauf ward die Hochzeit gefeiert, und der Löwe kam wieder in Gnade, weil er doch die Wahrheit gesagt hatte.

DIE WUNDERLICHE GASTEREI

Auf eine Zeit lebte eine Blutwurst und eine Leberwurst in Freundschaft, und die Blutwurst bat die Leberwurst zu Gast. Wie es Essenszeit war, ging die Leberwurst auch ganz vergnügt zu der Blutwurst, als sie aber in die Hausthüre trat, sah sie allerlei wunderliche Dinge, auf jeder Stiege der Treppe, deren viele waren, immer etwas anderes, da war etwa ein Besen und eine Schippe, die sich miteinander schlugen, dann ein Affe mit einer grossen Wunde am Kopf und dergleichen mehr.

Die Leberwurst war ganz erschrocken und bestürzt darüber, doch nahm sie sich ein Herz, trat in die Stube und wurde von der Blutwurst freundschaftlich empfangen. Die Leberwurst hub an, sich nach den seltsamen Dingen zu erkundigen, die draussen auf der Treppe wären, die Blutwurst that aber, als hörte sie es nicht, oder als sei es nicht der Mühe werth davon zu sprechen, oder sie sagte etwa von der Schippe und dem Besen: "Es wird meine Magd gewesen seyn, die auf der Treppe mit jemand geschwätzt hat," und brachte die Rede auf etwas anderes.